職場で「上司が嫌だ」と感じていませんか?本記事では、なぜ上司への不満を直接伝えられないのかという心理的な理由を明らかにし、その解決策として「役割を全うする」という考え方を具体的に解説します。自分がコントロールできる範囲に集中し、対話を通じて主体的に行動することで、ストレスを軽減し、仕事のパフォーマンスやキャリアを前向きに変えるヒントを提供します。

職場では、上司や同僚に対する不満を抱え、「本音を伝えられない」「何も変わらない」とあきらめてしまうケースが少なくありません。

しかし、こうした状態は自分自身のストレスを増大させるだけでなく、仕事のパフォーマンスやキャリアにも悪影響を及ぼします。

そこで大切なのが、「自分は雇われている中で役割がある」という事実をしっかりと認識することです。

以下では、なぜ人は上司に直接想いを伝えられないのか、そして“従業員としての役割を全うする”とは具体的にどういうことかを解説します。

研修で若手から中堅社員の方々に、現場での課題を整理していただくと、驚くほどに「上司に対する不安」が出てきます。

「上司が日頃何を考えているのかわからない」

「急に指示が出てくるので、いつもビクビクしてしまう。」

こういった悩みを抱えている方に共通するのは、「上司に直接不安を話したことがない」ということです。

パーソル総合研究所の調査によると、職場内で本音で話せる相手が「1人もいない」と答えた人が2人に1人という結果が出ています。

では、どうして上司に直接話ができないのでしょうか。その理由から紐解いていきます。

上司に意見を伝えても、「どうせ却下される」「聞く耳を持ってくれない」と思い込むと、はじめからあきらめの気持ちが生まれてしまいます。

結果、自分の本音を伝えず、同僚など“安全な相手”へ不満をこぼすだけになります。

一方で、上司側も普段からメンバーの意見を頭ごなしに否定していないか、メンバーを尊重する言葉遣いやコミュニケーションが取れているかを再認識する必要があります。

日々のやりとりの中でメンバーが「言っても無駄だ」と感じるような場面が積み重なると、本人はだんだん上司に直接想いを伝える意欲を失っていくのは当然のことです。

上司という評価者が存在し、自分がその評価を受ける立場である以上、意見を言うことは大きなプレッシャーです。

さらに、「この上司に気に入られなければ評価されない」「自分のキャリアは終わるかもしれない」と思い込むと、意見しづらいどころか、“好かれる行動”を優先してしまい、結果として自分の本当の想いを伝えなくなります。

「上司が嫌だ」「仕事が大変だ」と感じながら働いていると、どこかで感情を吐き出さないと精神的に限界を迎えます。

裏で愚痴をこぼすのは、一見ネガティブな行為ですが、裏を返せば「ガス抜きをしながらでも仕事をなんとか遂行したい」という必死な想いもあるのです。

ガス抜き自体は心の安定を保つために必要な場合もありますが、ただ吐き出すだけだと建設的な解決策に結びつかず、ネガティブな連鎖を生んでしまうリスクが高まります。

不満が溜まっているときほど、「自分は従業員としてどう価値を出せるの?」を問い直すことが、実は上司との関係を前進させること、そして仕事のパフォーマンスを上げることに繋がります。

ここでいう「役割を全うする」とは、ただ指示をこなすだけではなく、自分の責任範囲を主体的に整理し、成果を出すために必要な行動を取ることです。

「自分が担う業務のゴールは何か?」「その業務遂行を阻害しているものは何か?」と、「従業員としての役割を果たすうえで必要なことは何か」を軸に仕分けをすることで、感情的になりすぎず、生産的な判断が可能になります。

たとえば、

・業務内容が自分の強みと合わない → 業務内容による自分への期待を確認する

・上司側のタスクがなかなか進まず止まっている→上司へのタスクを促すリマインド回数を増やす、タスクの割り当てを再検討して提案する

・上司の態度が気になる → こちらから取るコミュニケーションの工夫を考え実行する

このように、「役割を全うする」ということを頭に入れて行動すると、仕事を前に進めるための具体的なアクションが見えてきます。

上司の性格や組織の大きなルールを変えるのは簡単ではありません。

しかし、自分が行動を起こせる部分はいくらでもあります。

自分にコントロールができる範囲で、違和感を解消する行動や自分らしく働くことを考えてみましょう。

そして、そこに注力することこそが、「役割を全うする」行為と言えます。

逆に言えば、不満を抱えたまま何のアクションも起こさないのは、従業員としての役割を放置しているとも捉えられます。

自分が働きやすい環境を整えるのも従業員の責任の一部だと考え、まずは自分が変えられるところから行動を起こしてみましょう。

自分からアクションを起こし、上司や先輩からの信頼を獲得していくことで、上司や先輩に直接自分の気持ちを話す機会が増えてきます。

「役割を全うする」ための行動は、実はひとりでは完結しません。自分の役割の在り方を見直すうえで欠かせないのが「対話」です。

対話を通じて、

・自分では気づけなかった視点を得る

・上司や同僚とのすり合わせを行う

・お互いの認識を共有し、解決策を具体化する

などが可能になります。上司だけでなく、社内の先輩や外部のメンターなど、さまざまな人と話すことで、「役割を全うする」ためのアイデアが自然と洗練されていくのです。

また、人と人との関わりの中で生まれるストレスや働きづらさは、人と人との「対話」によって和らげることができます。

「どこが具体的に辛いのか」「本当はどんなことに挑戦してみたかったのか」「自分の価値は何か」など、感じていることを相手に伝えることで、自分の中にはなかった発想や選択肢を得ることができるかもしれません。

誰かと対話をするなかで、だんだんと生まれる気づきを楽しんでみてください。

上司を変えられないとわかっていながら、「上司が嫌だ」「うちの上司はダメだ」と悩んでしまうのは、私たちが本来の「役割」と、その不満をうまく切り分けられていないからかもしれません。

上司や組織は変わらなくても、「役割を全うする」という視点を持つことで、不満やストレスに押しつぶされずに行動へ移すヒントが見えてきます。

「言っても無駄」「評価に響くかも」という心理的ハードルが、不満を陰で募らせる大きな要因です。

一方で、上司側は普段の言動でメンバーの意欲を削いでいないか、改めて意識する必要があります。

自分が担う責任範囲を主体的に整理し、どう成果を出せるかを考えることです。

コミュニケーションの工夫や上司へのフィードバックは、「従業員としての責任」の一部ともいえます。

不満があるまま何もしないのではなく、変えられるところに注力することで、状況は少しずつ改善していきます。

結果的に、仕事のパフォーマンスが高まり、精神的な負担も軽減するでしょう。

一人で考えるだけでは限界があります。

上司や同僚、あるいは他部署や外部のメンターなど、“人との対話”を通して自分の役割や働き方を洗練させることが重要です。

正面から話しづらいテーマでも、アプローチの仕方やコミュニケーション手段を工夫すれば、思わぬ突破口が見つかるかもしれません。

上司に対する不満やストレスをゼロにするのは容易ではありませんが、「従業員としての役割を全うする」視点と、対話を重ねながら主体的に動く姿勢を取り入れると、不満に振り回されるのではなく、自分のキャリアや働き方に集中しやすくなります。

ひとつずつできることを試していくことで、ストレスをうまく受け流しながら、仕事を前に進めていきましょう。

スターバックス、学習塾、リクルートを経歴し、大手・ベンチャーのカルチャーを経験。 人材組織開発コンサルティング企業で、自動車メーカー、食品会社、スタートアップ事業で企画、開発、講師を経験。 独自の理論「腹割り対話でつくる組織変革」を提唱。 モットーは「あした、また、がんばろう」と思えるチームを増やすこと。

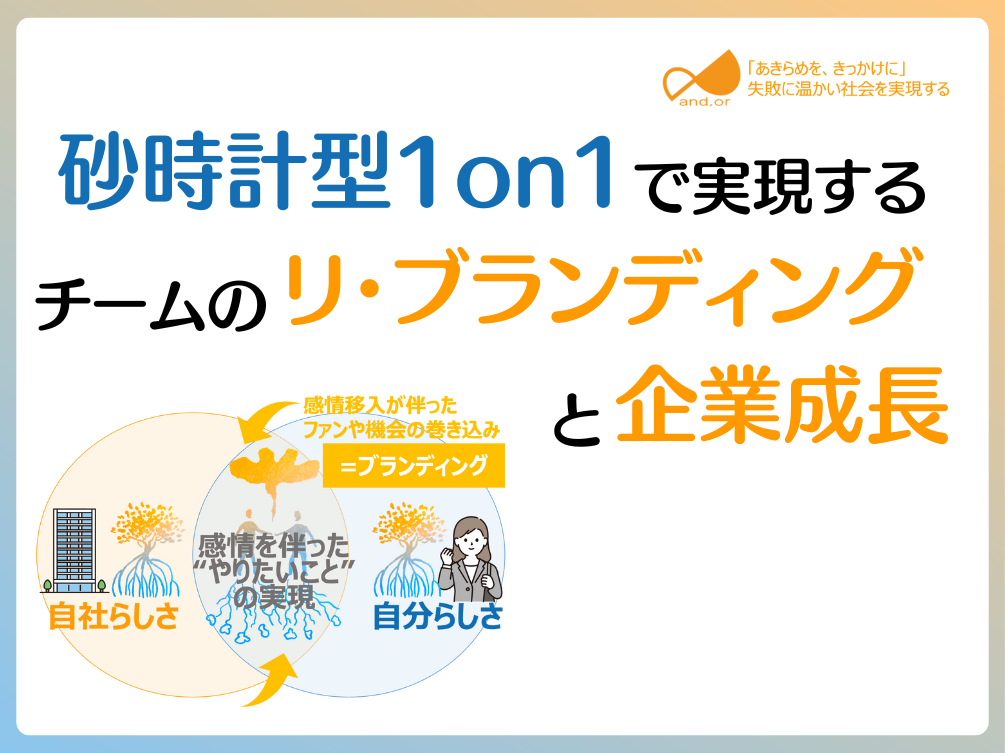

企業の成長を遂げるためには、パーパス・理念を中心に据えた「チームのリ・ブランディング」が重要です。 本資料では、このリ・ブランディングを効果的に進めるための手法として、個々の違いを新しい価値として活かし、チーム全体のパフ […]

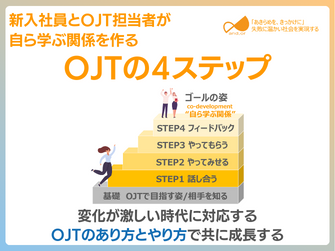

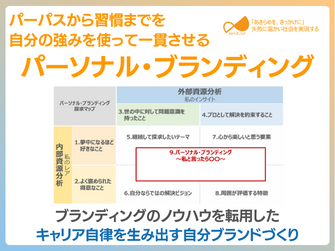

資料内容 「人的資本」や「エンゲージメント」の重要性が高まっている現代。キャリア形成においても、社員一人一人の具体的な方向性が求められています。パーパス浸透施策を通して、社員のパーパスを築く支援をする中で、多くの企業に共 […]

弊社は、貴社の課題に合わせてカスタマイズしたサービスをご用意いたします。

まずは気軽にお問い合わせ・資料請求をお願いいたします。